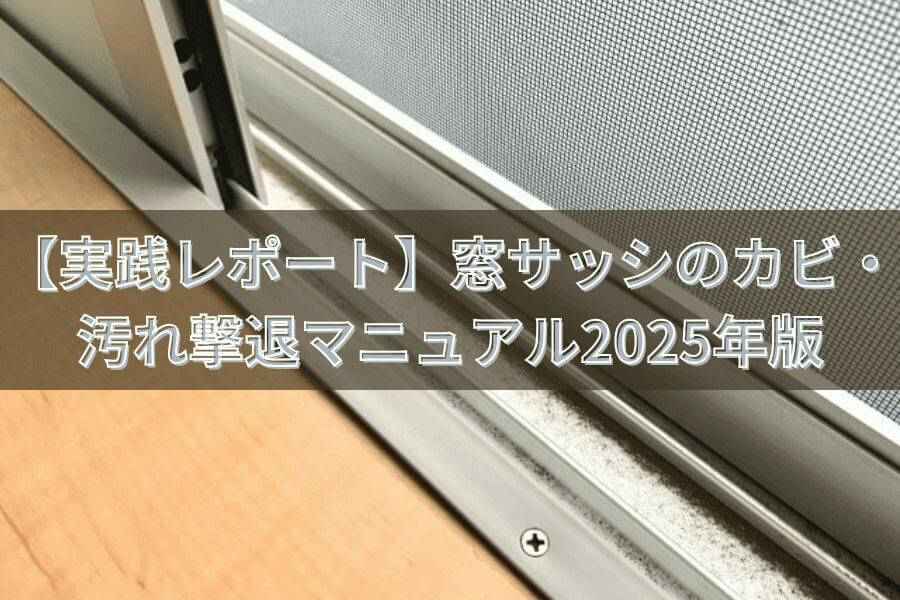

窓サッシの掃除、特にカビや汚れの清掃に悩んでいませんか。

実は、正しい手順と道具を知っているだけで、頑固な汚れも落とせるのです。

しかし、市販のカビ取り剤を使っても、なかなか効果が出ないことも。

そこで今回は、実際に試して効果があった掃除方法をご紹介します。

この記事でわかること

- 窓サッシの正しい掃除手順と必要な道具

- カビを効果的に取り除く3つの方法とコツ

- 家にある道具で代用できる便利な掃除グッズ

- 掃除後のカビ予防と結露対策の方法

- トラブルが起きたときの対処法

まずは基本の掃除手順から、順番に見ていきましょう。

窓サッシのカビ・汚れ撃退!素人でもできる確実な掃除方法

窓サッシの掃除は、毎日の生活の中で後回しにされがちな家事の一つです。特にレール部分は構造が複雑で、ホコリやカビが溜まりやすい場所となっています。しかし、定期的な掃除を行わないと、黒カビの発生や窓の動きが悪くなるなど、さまざまな問題が起こる可能性があります。

まずは、窓サッシ掃除に必要な基本の道具を準備しましょう。

必要な道具リスト:

- 歯ブラシ(古いものでOK):細かい溝の掃除用

- マイクロファイバー布:水拭き・乾拭き兼用

- 掃除機:細かいゴミの吸引用

- バケツ:洗剤水を作るため

- キッチンペーパー:汚れの拭き取り用

- 竹串:隅の汚れ落とし用

- スポンジ:広い面積の掃除用

- 中性洗剤:基本の洗浄剤として

それでは、窓サッシ掃除の具体的な手順を見ていきましょう。一番大切なのは、乾いた状態での掃除から始めることです。最初から水を使うと、かえって汚れが広がってしまう可能性があります。

掃除前の重要な注意点:

- 天気の良い日を選ぶ

- 掃除後の乾燥を考えると、晴れた日の午前中がベストです。特に冬場は日が短いため、早めに始めることをおすすめします。

- 掃除後の乾燥を考えると、晴れた日の午前中がベストです。特に冬場は日が短いため、早めに始めることをおすすめします。

- 換気をしっかりと行う

- 掃除中は窓を全開にして、空気の入れ替えを行います。特に洗剤を使用する際は必須です。

- 掃除中は窓を全開にして、空気の入れ替えを行います。特に洗剤を使用する際は必須です。

- 服装を整える

- 汚れた水が服に跳ねる可能性があるため、掃除用のエプロンや古着の着用をおすすめします。

- 汚れた水が服に跳ねる可能性があるため、掃除用のエプロンや古着の着用をおすすめします。

- 道具を使いやすい位置に配置

- 必要な道具は手の届く範囲に置き、効率よく作業できるよう準備します。

これから紹介する掃除方法は、一般家庭で実践できる確実な方法です。決して無理な力を入れる必要はありません。コツを押さえて、順番に進めていけば、誰でも窓サッシをピカピカにすることができます。

では、具体的な掃除手順を見ていきましょう。

【比較実験】窓サッシのカビ取り方法3選|市販のカビ取り剤vs重曹vs自家製洗剤

窓サッシの掃除で最も厄介なのが、黒カビの除去です。特に梅雨時期や結露の多い季節を過ごした後は、サッシのゴムパッキンやレールの溝に黒カビが発生しやすくなります。

ここでは、実際に試してみた3つのカビ取り方法とその効果を詳しくご紹介します。

1. 市販のカビ取り剤を使用する方法

最も手軽で即効性のある方法が、市販のカビ取り剤の使用です。主に塩素系の製品が多く、価格は500円~1,000円程度で購入できます。

使用時の注意点:

- 必ずゴム手袋を着用する

- 換気扇をつけ、窓を開けて使用する

- 他の洗剤と絶対に混ぜない

- 金属部分には最小限の使用にとどめる

- 子供やペットの手の届かない場所で使用する

効果:★★★★☆(5段階中4)

- 即効性がある

- 特別な準備が不要

- 手軽に購入できる

- 刺激臭が強い

- 金属を腐食する可能性がある

- 継続使用でゴムパッキンが劣化する

2. 重曹とクエン酸を使用する方法

環境にやさしく、小さな子供やペットがいる家庭でも安心して使える方法です。

準備するもの:

- 重曹:大さじ2

- クエン酸:大さじ2

- スプレーボトル

- ぬるま湯:200ml

手順:

- スプレーボトルにぬるま湯を入れる

- 重曹とクエン酸を加えて軽く振る

- カビの部分に直接スプレーする

- 15~20分ほど置く

- 古い歯ブラシでこする

- きれいな水で洗い流す

効果:★★★☆☆(5段階中3)

- 安全性が高い

- 材料が安価

- 環境にやさしい

- 効果が出るまで時間がかかる

- 頑固なカビには効きにくい

- こまめな掃除が必要

3. 片栗粉と漂白剤の自家製洗剤

インターネットで話題の方法で、漂白剤の効果を持続させる効果があります。

準備するもの:

- 片栗粉:大さじ2

- 塩素系漂白剤:大さじ2

- 使い捨て容器

- 使い捨てスプーン

作り方と使用方法:

- 使い捨て容器に片栗粉を入れる

- 漂白剤を少しずつ加えながら練り混ぜる

- クリーム状になったら完成

- カビの部分に塗布する

- 10分程度置く

- 水で洗い流す

効果:★★★★★(5段階中5)

- 市販のカビ取り剤より効果が持続

- 少量で効果的

- 狭い範囲に集中して使える

- 毎回作る必要がある

- 保存がきかない

- 漂白剤特有の注意点がある

各方法の使い分けポイント

状況に応じて使い分けることで、より効果的にカビを除去できます。

| 状況 | おすすめの方法 |

|---|---|

| 日常的なお手入れ | 重曹とクエン酸 |

| 頑固なカビの除去 | 自家製洗剤 |

| 急いでいる時 | 市販のカビ取り剤 |

| 子供がいる家庭 | 重曹とクエン酸 |

| 大掃除の時 | 自家製洗剤 |

これらの方法を試す際は、必ず換気を行い、使用する洗剤の注意書きをよく読んでから行ってください。また、どの方法でも目立たない場所で試してから本使用することをおすすめします。

家にあるもので代用OK!窓サッシ掃除に使える便利アイテム12選

窓サッシ掃除に特別な道具は必要ありません。実は、家にあるアイテムで十分代用できるんです。普段使っているものを工夫して使うことで、効率的な掃除が可能になります。ここでは、実際に役立つアイテムを、使用場所や目的別にご紹介します。

1. 溝の奥の掃除に使えるアイテム

①古歯ブラシ

- 使い方:溝の奥や角を集中的に掃除

- 選び方のコツ:毛先が開いていないものを選ぶ

- 使用時の注意点:強くこすりすぎないよう注意

②割り箸

- 使い方:溝の奥のゴミをかき出す

- 活用法:先端を少し削ると使いやすい

- 使用時の注意点:木片が残らないよう注意

③綿棒

- 使い方:細かい溝や角の掃除

- おすすめの使用法:少し湿らせて使用

- 特に効果的な場所:サッシの角や細かい溝

2. 拭き掃除に使えるアイテム

④キッチンペーパー

- 使い方:水拭き後の水分吸収

- メリット:使い捨てで衛生的

- 活用のコツ:2つ折りにして使うと丈夫に

⑤不要なタオル

- 使い方:広い面積の拭き掃除

- 準備方法:小さく切って使いやすいサイズに

- 使用後:洗濯して繰り返し使用可能

⑥使い古しの靴下

- 使い方:手にはめて溝を拭く

- メリット:手が汚れにくい

- 活用法:片方を拭き取り用、もう片方を水拭き用に

3. カビ取りに使えるアイテム

⑦重曹

- 使い方:水で練って軽いカビに使用

- 使用量の目安:水100mlに大さじ1

- 保管方法:湿気を避けて密閉保存

⑧お酢

- 使い方:水で薄めて吹きかける

- 希釈率:水1:お酢1が基本

- 使用時の注意:金属部分は避ける

⑨クエン酸

- 使い方:水に溶かしてスプレーで使用

- 効果:水垢除去とカビ予防

- 使用量:水500mlにティースプーン1

4. 仕上げに使えるアイテム

⑩新聞紙

- 使い方:最後の水分吸収に

- メリット:繊維が残りにくい

- 活用法:丸めて細かい部分の掃除にも

⑪使い古しの歯間ブラシ

- 使い方:細かい溝の掃除

- 特徴:柔軟で折れにくい

- 効果的な場所:サッシの細かい溝

⑫コーヒーフィルター

- 使い方:仕上げの埃取りに

- メリット:繊維が残らない

- 活用法:水拭き後の乾拭きに最適

アイテムの使用時の注意点

| アイテム | 注意点 | 交換・処分の目安 |

|---|---|---|

| 古歯ブラシ | 毛先が開きすぎていないか確認 | 毛先が広がったら |

| キッチンペーパー | 水を含みすぎると破れやすい | 1回使用ごと |

| タオル | 洗濯してもカビ臭い場合は交換 | カビ臭さが取れないとき |

| 重曹 | 金属部分での使用は控えめに | 1年程度で交換 |

これらのアイテムは、一度にすべてを使う必要はありません。汚れの程度や場所に応じて、適切なものを選んで使用しましょう。また、どのアイテムを使う場合も、最初は控えめに試してから本格的な掃除を始めることをおすすめします。

初めてでも失敗しない!窓サッシの掃除手順

窓サッシの掃除は、手順を守ることで誰でも上手にできます。これから紹介する方法は、何度も実践して確立した、失敗しにくい手順です。

初めての方でも安心して取り組めるよう、細かいポイントまで解説していきます。

STEP1:下準備をしっかりと

まずは、スムーズに掃除を進めるための準備から始めましょう。

必要な時間の目安:

- 1枚の窓:約15~20分

- 掃除道具の準備:5分

- 換気時間:5分

準備するもの:

- 掃除用の古い歯ブラシ

- マイクロファイバー布(2枚)

- キッチンペーパー

- バケツ(水用)

- 中性洗剤

- ゴム手袋

- 新聞紙(床養生用)

STEP2:乾掃除で最初の汚れを取る

この段階では絶対に水を使わないことがポイントです。

手順:

- 窓を全開にする

- 網戸がある場合は外す

- サッシのレールに溜まった大きなゴミを取り除く

- 乾いた歯ブラシで溝の中を掃く

- 掃除機の隙間ノズルで吸い取る

注意点:

- 窓が動かしにくい場合は無理に動かさない

- 掃除機は弱めの吸引力で使用する

STEP3:水拭きで本格清掃

ここからは水を使用した本格的な清掃に入ります。

手順:

- バケツにぬるま湯を準備(40度程度)

- 中性洗剤を規定量入れる

- マイクロファイバー布を固く絞る

- レールに沿って丁寧に拭く

- 特に汚れている部分は歯ブラシで

- きれいな水で2回程度すすぐ

コツ:

- 洗剤は薄めめに作る

- 拭き取りは奥から手前に向かって

- 洗剤水は小まめに取り換える

STEP4:水気をしっかり取る

この工程が仕上がりを左右する重要なポイントです。

手順:

- 清潔なマイクロファイバー布で水気を拭き取る

- キッチンペーパーで溝の中の水分を吸い取る

- 扇風機や送風機で10分程度乾燥させる

失敗しやすいポイント:

- 溝の中に水を残してしまう

- 乾燥が不十分

- 拭き残しがある

仕上げのチェックポイント

掃除完了前に以下の点を確認しましょう:

□ レールの溝に水気が残っていないか

□ 窓の開け閉めがスムーズか

□ 拭き残しの跡がないか

□ カビや汚れが残っていないか

□ 窓枠の上部まで掃除できているか

お手入れの頻度について

| 場所・状況 | 推奨頻度 |

|---|---|

| 普段の掃除 | 2週間に1回 |

| レールの簡単な掃除 | 週1回 |

| 大掃除 | 3ヶ月に1回 |

| 結露が多い時期 | 毎週 |

このような手順で定期的にお手入れすることで、窓サッシはいつもきれいな状態を保つことができます。最初は時間がかかるかもしれませんが、慣れてくれば20分程度で終わるようになります。

梅雨前に知っておきたい!窓サッシのカビ予防と結露対策

カビの発生を防ぐには、日頃からの予防が何より大切です。特に梅雨時期は湿度が高くなるため、窓サッシの結露やカビの発生が急増します。

ここでは、効果的な予防法と、すぐに実践できる結露対策をご紹介します。

結露が起きる仕組みを知ろう

結露は室内と室外の温度差によって発生します。暖かい室内の空気が冷たい窓ガラスに触れると、空気中の水分が水滴となって付着します。特に以下の時間帯は要注意です:

- 早朝:外気温が下がり、室内との温度差が大きくなる

- 夜間:暖房使用時は室内外の温度差が激しい

- 料理時:室内の湿度が急上昇する

効果的なカビ予防のポイント

- 換気を徹底する

- 朝夕の換気は必須(10分程度)

- 扇風機やサーキュレーターを活用

- 換気扇は24時間つけっぱなしでもOK

- 室内の湿度管理

- 適正湿度:50~60%を目安に

- 除湿機の設置を検討

- 湿度計を活用して状態を把握

- 日常的な水気の除去

- 結露が付いたらすぐに拭き取る

- タオルやキッチンペーパーを常備

- 拭き取り後は必ず乾拭きを

季節別の結露対策

【梅雨時期】

- 除湿機の設置

- 押し入れや収納の換気

- 結露シートの活用

【夏季】

- エアコン使用時の温度設定に注意

- 室内干しは換気扇の近くで

- 扇風機で空気を循環

【冬季】

- 暖房と換気のバランス

- 結露防止シートの活用

- 二重窓やペアガラスの検討

結露防止グッズの活用法

| グッズ名 | 効果 | 交換時期 |

|---|---|---|

| 珪藻土マット | ★★★★☆ | 6ヶ月~1年 |

| 結露取りシート | ★★★★★ | 3~6ヶ月 |

| 結露防止スプレー | ★★★☆☆ | 1~2ヶ月 |

| 除湿剤 | ★★★★☆ | 2~3ヶ月 |

カビが生えやすい場所とその対策

- 窓枠の角部分

- 定期的な清掃

- コーナーブラシでの清掃

- 防カビスプレーの活用

- サッシのレール部分

- 週1回の水気拭き取り

- 溝の清掃

- 防カビ剤の定期的な散布

- ゴムパッキン周り

- 月1回の拭き掃除

- カビ防止剤の塗布

- 劣化具合の確認

快適な室内環境を保つためのチェックリスト

毎日の対策: □ 朝晩の換気を行う □ 結露を見つけたらすぐ拭く □ 室内の湿度をチェック

週1回の対策: □ サッシ周りの清掃 □ 除湿剤の確認 □ 結露シートの水捨て

月1回の対策: □ 網戸の清掃 □ 換気扇のフィルター清掃 □ 防カビ剤の塗布

これらの予防策を日常的に実践することで、カビの発生を大幅に抑えることができます。特に梅雨入り前の対策が重要です。面倒に感じるかもしれませんが、カビが発生してからの対処よりもずっと簡単なので、ぜひ実践してみてください。

【体験談】窓サッシ掃除でよくあるお悩みQ&A

窓サッシの掃除をしていると、思わぬ困りごとに遭遇することがあります。

ここでは、実際によく寄せられる質問とその解決方法をQ&A形式でご紹介します。

窓の動作トラブルについて

汚れやカビの悩みについて

掃除後のトラブルについて

トラブル予防のためのメンテナンス時期

| 作業内容 | 推奨頻度 | 重要度 |

| 簡単な拭き掃除 | 週1回 | ★★★ |

| レールの清掃 | 月1回 | ★★★★ |

| パッキンの点検 | 3ヶ月に1回 | ★★★ |

| 潤滑剤の塗布 | 半年に1回 | ★★★★ |

窓サッシのトラブルは、定期的なメンテナンスで防げることが多いです。困ったことが起きた時は、一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。特に古い建物の場合は、窓サッシの劣化も考えられるので、必要に応じて業者さんに相談してみましょう。

まとめ:誰でもできる!窓サッシの掃除・カビ予防のポイント

窓サッシの掃除は決して難しくありません。この記事でご紹介した方法を参考に、以下のポイントを押さえれば、清潔な窓サッシを保つことができます。

- 定期的な掃除が大切:小まめな掃除で大きな汚れを防ぐ

- 正しい道具選び:家にあるもので代用できるものが多い

- 手順を守る:乾拭きから始めて、水拭き、最後は丁寧な乾燥

- カビ予防が重要:日々の換気と結露対策を習慣に

- トラブル時は慌てずに:無理な掃除は逆効果、状況に応じた対処を

窓サッシの掃除は、快適な住環境を保つための大切な家事の一つです。今日から少しずつ、できるところから始めていきましょう。